口腔機能とは、『食べる』『話す』『呼吸する』などのお口の中に関連するさまざまな機能のことです。

口腔機能が低下すると、お口の中だけではなく、全身の健康状態にも影響を及ぼすことが分かっています。

中央社会保険医療協議会「歯科医療について(その1)」(厚生労働省 平成25年7月31日)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000013710.pdfを改変

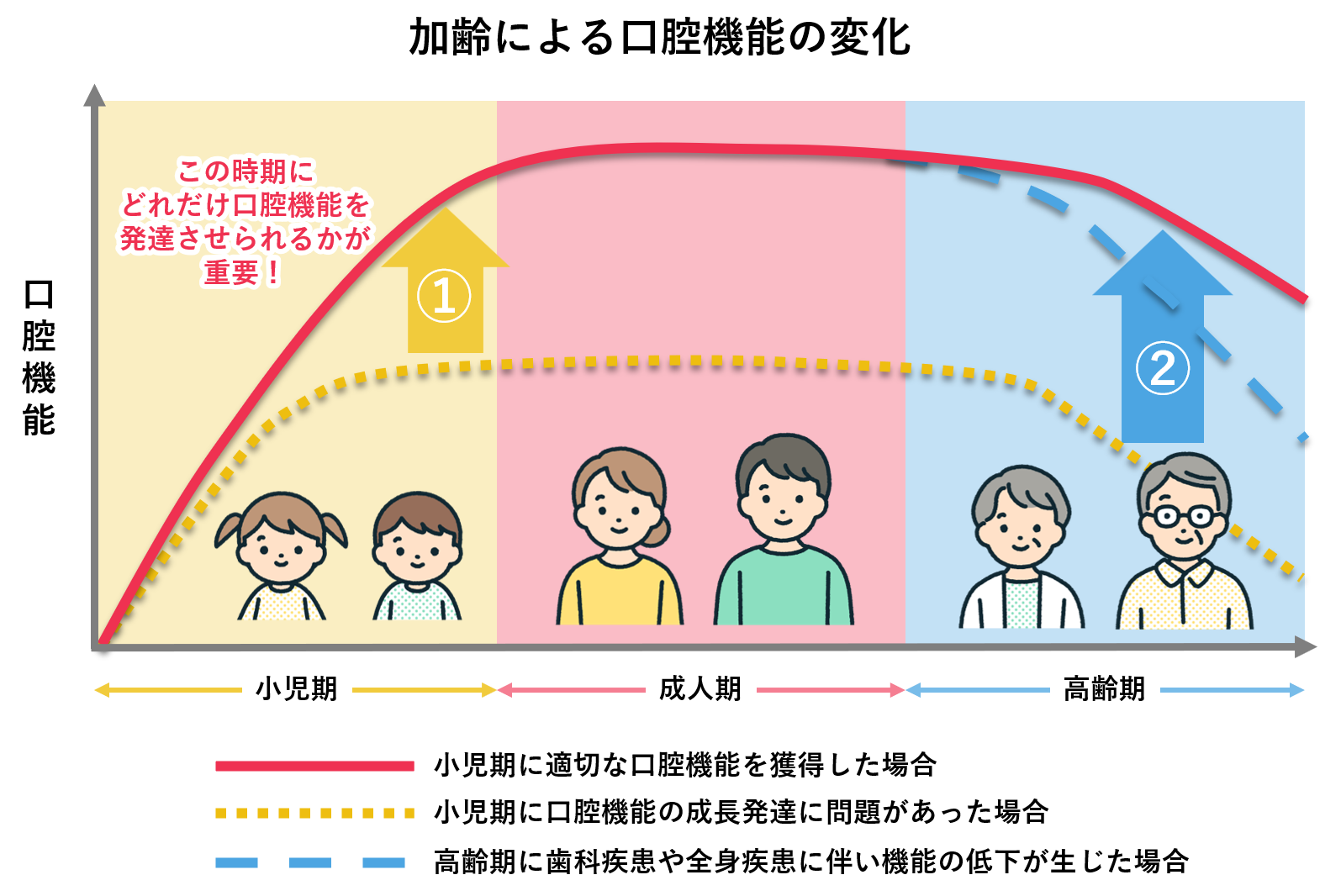

口腔機能は上のグラフのように成人期にピークを迎え、加齢とともに低下していきます。小児期に適切な口腔機能を獲得することで、ピークを高くして、高齢期の衰えを緩やかにすることができます。逆に、小児期に適切な口腔機能が獲得できていないと、高齢期に衰えの影響が大きく出てくることになります。つまり、小児期の口腔機能の発達度合が、高齢期の口腔や全身の健康を左右するのです。

グラフ内の①の時期に機能をしっかりと発達させ、②の時期に機能の低下を緩やかにするために、保険診療で「口腔機能発達不全症(18歳未満)」と「口腔機能低下症(50歳以上)」の検査やトレーニングを行うことができます。

18歳未満のお子さんにおいて、生まれつき病気ではないのに食べること、話すことなどの口の機能が十分に発達していないか、

正常に機能獲得ができていない状態のことを口腔機能発達不全症といいます。

下記の項目に当てはまる場合、「口腔機能発達不全症」の可能性があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 歯がなかなか生えてこない | 平均的な歯の萌出時期より歯が生えるのが遅い 乳歯:6カ月以上 永久歯:1年以上 |

| 食事の問題 | 偏食、小食、食べるのに時間がかかる、食べるのが早い、食べこぼす、食べる時にクチャクチャ音がする など |

| 口呼吸 | いつも口をぽかんと開けている、口が乾きやすい、唇に締まりがない、いびきをかく など |

| 発音(構音)障害 | 言葉を上手く発音できない、舌の長さが長い、舌を前に出すと先がくぼむ(ハート型のようになる)、歯列が悪い、舌小帯が短い など |

| 習癖 | 指しゃぶり、おしゃぶりの常用、タオルしゃぶり、爪咬み、唇を吸う・噛む、飲み込む時に舌を前に出す、低位舌、頬杖 など |

| その他 | 唇がふっくらとはれぼったい、いつも猫背、肥満、痩せである、目がたれていて口がヘの字、顔に締まりがない など |

※18歳未満の口腔発達不全症の検査とトレーニングは保険診療で行うことができます。

口腔機能発達不全症と診断した場合は、管理計画書を作成し、指導やトレーニングを行います。

月1回来院していただき、口腔機能の状態やトレーニング実施状況の確認、トレーニング方法の修正などを行います。

その後、再検査を行い、症状が改善しているか確認します。

「口腔機能発達不全症」の症状を放置してしまうと、歯並びがより悪化する、呼吸がしにくくなる、姿勢が悪くなる、お顔の発達に影響を及ぼす、正しい発音が出来ないなど、症状を悪化させてしまう場合があるので早い段階での治療やトレーニングが大切になります。

骨格の異常を整える治療は子供の時期のみ可能です。子供の時のお口の発達は生涯にわたって影響するということを理解したうえで、お子さんと保護者・歯科医師・歯科衛生士が協力して治療を行うことが大切です。

加齢や疾患・障害などで口腔内の機能が低下していることを口腔機能低下症といいます。

口腔機能低下症を放置すると、全身の健康状態に悪影響を及ぼすことが知られています。

下記の項目に当てはまる場合、「口腔機能低下症」の可能性があります。

口腔機能低下症になっていないか一度検査してみませんか?

*50歳以上の口腔機能低下症の検査とトレーニングは保険診療で行うことができます。

口腔機能低下症の検査では下記の7項目を検査し、3項目以上に低下がみられた場合にトレーニングを行います。

「年だから仕方ない」とあきらめないで、機能を取り戻すためのトレーニングを歯科衛生士と一緒にはじめましょう。

色々なトレーニングがありますので、患者さんそれぞれに適したトレーニングを担当歯科衛生士がご案内いたします。

口腔機能の低下を予防して、元気なお口で、美味しい食事と会話、健やかな生活、楽しい毎日を過ごしましょう。